Was braucht das Theater von morgen?

Die KIWit-Denkwerkstatt Kultur+Wirtschaft

Über neun Monate hinweg kamen rund 40 Menschen aus Kultur und Wirtschaft in der KIWit-Denkwerkstatt am Jungen Schauspiel Düsseldorf zusammen, um folgender Frage auf den Grund zu gehen: Können mit Methoden aus der Wirtschaft zielgruppenspezifische Formate für ein Theater der Zukunft entwickelt werden? Ayşe Kalmaz, Regisseurin und Autorin, hat an der Denkwerkstatt teilgenommen und sich von ihrem Ansatz überzeugen lassen.

Von der letzten Reihe bis hin zur Bühne sah ich fast nur weiße Haare. Bei einem meiner Theaterbesuche im vergangenen Jahr stellte sich mir die Frage: Wer sitzt im Zuschauerraum, wenn nicht sie? In etwa zehn bis fünfzehn Jahren? Hat das Theater, so wie wir es bisher kennen, noch eine Zukunft? Wo bleiben all die Leute, die ich beim Einkaufen in der Stadt sehe? Diejenigen, die das Stadtbild ausmachen? Es kam wie gerufen, dass Expert*innen aus Kultur und Wirtschaft im Jungen Schauspiel Düsseldorf zusammenkamen, um sich in vier, fünf Arbeitstagungen genau darüber Gedanken zu machen.

Am 3. Juli 2018 war die Auftaktveranstaltung der KIWit-Denkwerkstatt, ausgerichtet von der Stiftung Genshagen. Check in. Ein kurzer Blick auf die Teilnehmer*innenliste, die ersten Smalltalks auf dem Vorplatz vor dem kleinen Essenswagen, der zu einem der Highlights unserer insgesamt fünf Treffen – auf etwa neun Monate verteilt – werden sollte. Interdisziplinär und divers war nicht zu viel versprochen. Vertreter*innen aus Kulturverwaltung, Wirtschaft, Migrant*innen-Selbstorganisationen, Vertreter*innen von Stiftungen und Künstler*innen waren zusammengekommen – und ich war sehr gespannt auf die Teamarbeit in dieser ungewohnten Zusammensetzung.

Was mir bei diesem ersten Treffen auffiel, war die geringe Beteiligung der Menschen, um die es bei unserer „Forschungsreise“ gehen sollte: junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere diejenigen mit wenig Wissen um die Kulturlandschaft, aber dennoch die Antwortgeber*innen in Person. Mir war zugleich bewusst, dass dieses Fehlen ein Ausdruck von dem Zustand war, den wir während der Denkwerkstatt untersuchen wollten.

Nach einer Begrüßung durch den Leiter des Jungen Schauspiels Stefan Fischer-Fels übernahm das KIWit-Team der Stiftung Genshagen das Wort. Moritz von Rappard lernte ich bereits vor der Veranstaltung telefonisch kennen und war darauf vorbereitet, einer neuen, unkonventionellen Herangehensweise zu begegnen, die auf die Zukunft des Theaters fokussiert. Hanna Voß, Expertin aus dem Bereich Design Thinking, formulierte das übergeordnete Ziel des KIWit-Teams, in gemeinsamer und eigenverantwortlicher Arbeit einen Prozessleitfaden in fortwährender Überprüfung zu entwickeln. Dieser Prozessleitfaden soll ein Tool für Kulturinstitutionen aller Art sein, die unter Anwendung von Methoden aus der freien Wirtschaft ein kulturelles Produkt entwickeln, das auf die diversen kulturellen Bedürfnisse von jungen Menschen – insbesondere die mit Migrationshintergrund – antwortet.

Was genau bedeutet die Übertragung von Arbeitsweisen aus der Wirtschaft in den Kulturbereich? Können wir kulturelle Angebote als Produkte betrachten, die wir mit den Methoden der freien Marktwirtschaft entwickeln – zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe? Wenn ja, welche „Zutaten“ braucht dieser Prozess, um nicht eine Wiederholung dessen zu werden, was ich in mehrjähriger Projektarbeit im Bereich der Kunst und Kultur leider zu oft erfahren musste: dass wir oft Angebote und Konzepte entwickeln, die an der Zielgruppe vorbeigehen oder dieser Zielgruppe übergestülpt werden, mit guter Intention zwar – aber dennoch am Ziel vorbei? Es sollte ein gemeinsames Lernen eingeläutet werden, dass den Prozessleitfaden von Treffen zu Treffen immer fokussierter und präziser werden lässt.

Das erste Treffen war für mich von Enthusiasmus und dem Willen getragen, mich auf den Prozess einzulassen. Ein lockerer Einstieg und kleine Kennenlern-Spiele schafften ein gutes Gruppengefühl, ebenso die Aussicht, zunächst assoziativ und eigenverantwortlich zu arbeiten und eine Mindmap zu erstellen, um das Feld unserer „Forschungsreise“ zu erschließen.

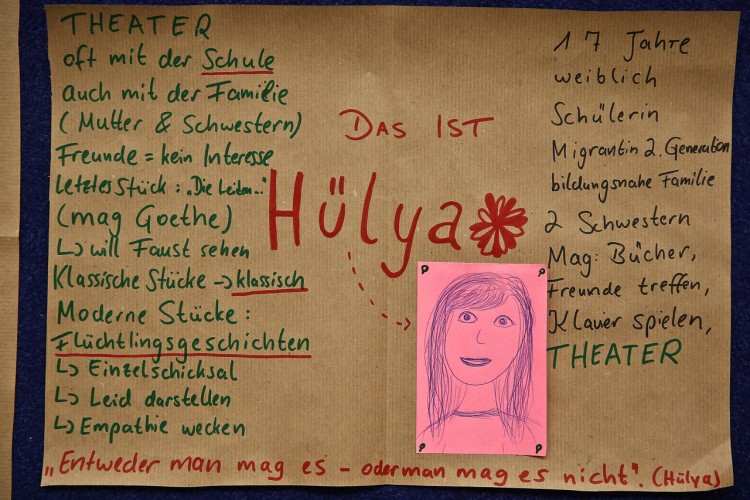

Bei unserem zweiten Treffen am 29. August 2018 wurde meine Frage nach dem Einbeziehen der Zielgruppe in den Prozess positiv beantwortet. Es sollten Personae als Stellvertreter*innen unserer Zielgruppe entwickelt werden. In Teams von 5-6 Personen interviewten wir telefonisch junge Menschen – auch mit Migrationshintergrund, um die Bedürfnisse aus der ersten Hand zu erfahren: Wo stehen die jungen Menschen, was machen sie in ihrer Freizeit, was erwarten sie von kulturellen Institutionen? Interessant war zu erfahren, dass die Zugänglichkeit kultureller Angebote und die Informationskanäle eine wichtige Rolle spielen. Dass die Angebote im Alltag der Befragten gar nicht auftauchen; wenn, dann nur als Teil schulischer Angebote.

Eine Frage begleitete mich über den gesamten Zeitraum der Denkwerkstätten: Welche Methoden müssten in dem Prozessleitfaden verankert werden, die verhindern, dass wir als Team unbemerkt in stereotype Rollenbilder und Verhaltensmuster (zurück-)fallen, mit denen ein gemeinsamer kreativer Prozess erschwert wird? Diversität der Gruppe bedeutet eben auch, dass Kulturakteur*innen, das Publikum und Förderer an einem Tisch sitzen in der Bereitschaft, voneinander zu lernen.

Meinem Wunsch wurde entsprochen, während des Workshops in einer Arbeitsatmosphäre zu arbeiten, die alle Stimmen zulässt und nicht die Leiterin der Verwaltung automatisch zur Leiterin einer Kleingruppe innerhalb der KIWit-Werkstatt werden lässt. Es braucht Übungen, damit ein stabileres Gruppengefühl aus gleichberechtigten Stimmen entstehen kann – Übungen des Zuhörens, die uns auf die Interviews mit den Jugendlichen vorbereiten sollten, könnten ebenso eine neue Kultur der Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten ermöglichen.

Bei unserem dritten Treffen am 15. November 2018 landete ich mit einer „Persona“ und dem potenziellen Umsetzer unserer Prototypen in einer Gruppe. Diese setzte sich darüberhinaus aus Vertreter*innen verschiedener Gruppen zusammen, die wir zuvor als unsere Zielgruppen definiert hatten. Unser „Prototyp“, also ein Modell für ein kulturelles Angebot, das auf die Bedürfnisse unserer Persona zugeschnitten war, wurde ad hoc einem Realitätscheck unterzogen: Beim Vorstellen der Idee, einen Jugend-Beirat für Spielplan-Sitzungen zu berufen, läuteten die Alarmglocken. Einwände wurden formuliert, dass diese und andere Ideen keinem Realitätscheck standhalten würden.

Bei den Diskussionen stand der Mangel an Ressourcen im Mittelpunkt. Es fehle an Geld, an Personal und an Struktur. Aber stimmt das? Wo bleiben die Millionen von Euros aus diversen Fördertöpfen? Fehlt es wirklich an Ressourcen oder an unserem Willen und unserer Vorstellungskraft? Und schlussendlich: Kann eine Institution Angebote für eine Zielgruppe denken, wenn sie diese nicht in ihrer personellen Struktur abbildet? Müssten wir nicht Stellen in Kulturinstitutionen gezielt mit Menschen besetzen, die selbst zu dieser Zielgruppe gehören? Müssten nicht noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Leitungen und Dramaturgien sitzen, um die Stadtgesellschaft tatsächlich spiegeln zu können? Wie sollen Leitungen von Kulturinstitutionen sonst bestimmte kulturelle Codes lesen können? Dem Einwand entgegnend, es gäbe zu wenig kompetente und qualifizierte Menschen, kann die Antwort nur lauten: ausbilden und qualifizieren.

Beim vierten Treffen am 16. Januar 2019 nahm ein junger syrischer Mann teil, den ich aus vielen Theater- und Filmprojekten in Dortmund kenne. „In Syrien ist das Theater immer lustig mit einer versteckten politischen Botschaft“, sagte er. „So ein Theater würden die Syrer in Deutschland gerne sehen, dann würden sie auch kommen." Wie sehr ist dieser Wunsch zu vereinbaren mit dem Konzept von Theater, das wir hier in Deutschland kennen? Prototypen reichten von Tiny Theatre bis zu einem Open Stage Format mit einer interaktiven Vernetzung ins Netz. Selbst ein Theater-Freizeitpark war unter den erdachten / formulierten Prototypen. Fraglich ist, ob dies noch Theater ist; fraglich auch, ob auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingegangen werden kann oder soll, wenn das Theater aufhört, Theater zu sein und nur noch Freizeitpark oder Kino ist. Die öffentliche Vorstellung verschiedener Prototypen und die kritische Reflexion der Gäste waren sehr hilfreich, um im folgenden Treffen die Ideen weiter auszuarbeiten.

Die Vorstellung einer interaktiven Open Stage, die sich den Feedbacks der Gäste stellt, habe ich mit in das letzte Treffen am 16. März 2019 genommen, das, so der Wunsch des KIWit-Teams, noch strukturierter und effizienter als die vorherigen verlaufen sollte. Der Prozess war zeitlich sehr eng getaktet, es blieb keine Zeit für Grundsatzdiskussionen. Viele der Teilnehmer*innen kannten sich mittlerweile, die Arbeitsatmosphäre war vertraut. Wir stellten fest, dass die drei bis vier Prototypen, die wir in unterschiedlichen Teams entwickelt hatten, komplementär zueinander waren, einander ergänzten und wie verschiedene Bestandteile eines großen neuartigen Formats funktionierten. Vor allem waren wir aber sehr gespannt, ob dies tatsächlich künftig umgesetzt wird.

Ist die Produktentwicklungsmethode, übernommen aus wirtschaftlichen Kontexten, tatsächlich fördernd für die Öffnung von Kulturinstitutionen? Eindeutig ja. Die Prozessleitfäden des KIWit-Teams, die im Laufe unserer Treffen entwickelt wurden, werden sich definitiv in anderen Institutionen einsetzen lassen. Ebenso ist vorstellbar, dass sie sich ohne Moderation einsetzen lassen.

In neun Monaten, bei fünf Treffen, haben Menschen aus unterschiedlichsten Kompetenzbereichen unter Einbeziehung eines künftigen Publikums vier Formate entwickelt, die bei richtiger Umsetzung auf die ermittelten Bedürfnisse dieses Publikums antworten können. Somit sehe ich die Verknüpfung der Methoden aus der Wirtschaft mit denen der Kunst als gelungenes Experiment und als einen wichtigen Schritt bei der Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Theaters.

Autorin: Ayşe Kalmaz

Ayşe Kalmaz ist Regisseurin und Autorin, geboren in Izmir. Neben ihrer Mitwirkung an Fernseh- und Kinodokumentationen realisierte sie in der Vergangenheit verschiedene Kunst- und Medienprojekte mit Jugendlichen, so z.B. das Videokunstprojekt „Erzählwellen“ (mit Ausstellungen in Dortmund und Istanbul). 2015 stellte Ayşe Kalmaz ihren ersten Kino-Dokumentarfilm „Dügün – Hochzeit auf Türkisch“ gemeinsam mit dem Dokumentarfilmemacher Marcel Kolvenbach 2015 fertig. Im Jahr 2016 entstand in Zusammenarbeit mit Kolvenbach das Dokumentarfilmprojekt „OMO“ zum Thema Flüchtlinge sowie „Das verlorene Paradies“, ein Projekt mit jugendlichen Geflüchteten aus Syrien. Seit 2017 realisiert sie mit dem Parkwerk e.V. erst das Projekt „Lohberg 46“ , dem „das Wunder von Lohberg“ folgte. Aktuell arbeitet sie an dem künstlerisch interdisziplinären Projekt „Download Future“ am Theater Dortmund und dem Filmprojekt „Perspektivwechsel“.